新闻

-

皇派门窗太空静界舱发布会暨清华大学联合研发启动...

黄浦江畔,风云际会,外滩作为上海的城市封面,见证着百年繁华与时代速度。然而,璀璨灯火与不息车流的背后,也深藏着现代人对一方宁静栖居的深切渴望。喧嚣常被视为繁华的必然伴生,而静界,正日益成为品质生活...

财经

-

@应届毕业生,申城这些网络招聘会不要错过

进入四月,申城开办了多场针对毕业生的网络招聘会,还在着急找工作的毕业生们快看过来吧。 1、百日千万网络招聘大中城市联合招聘高校毕业生春季专场 时间:4月7日——7月底 招聘会场网址:中国国家人才网...

我在东京看《颜真卿》,还看到了这些细节

发布时间:2019/03/08 新闻 浏览:767

摘要:一个城市都会有一些让人难忘的侧面,艺术展览常常会被提及到。上海博物馆的《丹青宝筏——董其昌书画艺术大展》、东京国立博物馆的《颜真卿——超越王羲之的名笔》,是近期有着广泛影响的两个展览。从一位在东京观众的观展体验去思考,一个城市的文化品牌和服务品牌的形成,许多细小之处离不开绣花功夫。

【说说观展体验】

首先,我想说的是《颜真卿——超越王羲之的名笔》的确是近年来不多见的书法大展。应该这样说,这是一个“简明的书法史展”。跨度从甲骨文到何绍基(1799-1873)、赵之谦(1829-1184)。

展览有六个章节:第1章 书法的变迁,第2章 唐代书法 安史之乱,第3章 唐代之书 活跃的颜真卿,第4章 日本对唐代书法的理解,第5章 宋代 灿烂的评价,第6章 对后世的影响。

整个脉络很清晰,不管参观者对书法了解多少,看完以后一定是有不少收获的。这让我想起一位在日本读过书的朋友,她曾经对我说日本人的办展宗旨是让“傻瓜”也能看得明白。在这次观展之行中我实实在在地感受到了这一点。就是说,如果你是个“专业人士”,按照专业角度看,展陈非常到位;如果你是“门外汉”,我相信也会有“扫盲+提升眼界”感触。简而言之,就是展览的水准普遍高但又平易近人。难怪像《颜真卿——超越王羲之的名笔》这样的展,不单日本本国人来得多,来自中国和韩国、新加坡、印度等亚洲各地的观众也很多,人流量怎么会少呢。

之后几天,我在另外几个展览中也同样感受到了这一点。另一个感受是日本人爱看展览,很多小型展前也都排着长队。

【日本人如何管理汹涌而来的观众】

我是踏着最后的节点去的。2月21日下午到达东京,22日上午一开馆就到东京国立博物馆门口了,那天刚好是周五(周五展览时间是上午9:30—下午9:00),去之前就知道人挺多,又想多看一些,所以时间上是选择过的。

回想了一下当天参观的流水,大致是这样的:

上午9:34到展馆门口,买票的队伍已经从售票处排到了拐弯的马路上,约摸20-30米左右,于是,那日的“排排排”模式开启了。

排队至自动售票机处,自己动手买票。没啥工作人员,一切靠自助,十分方便。成人票价1600日元。

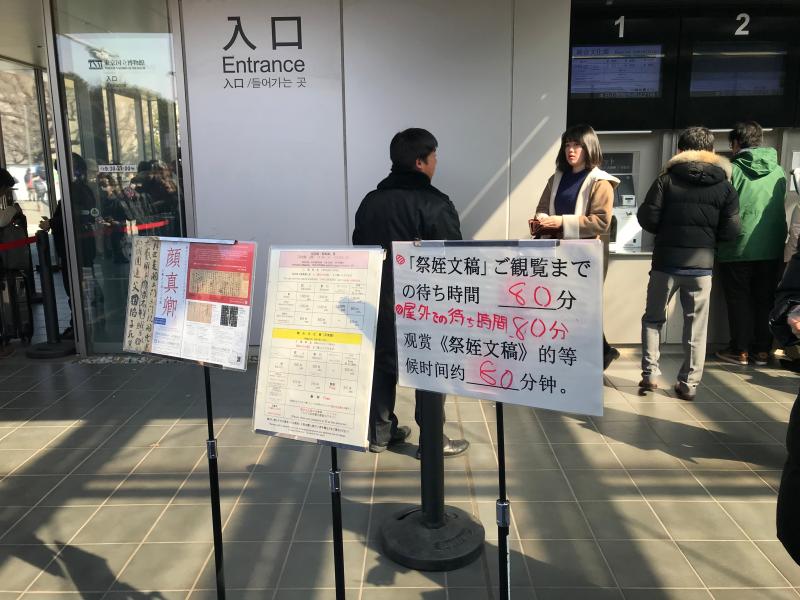

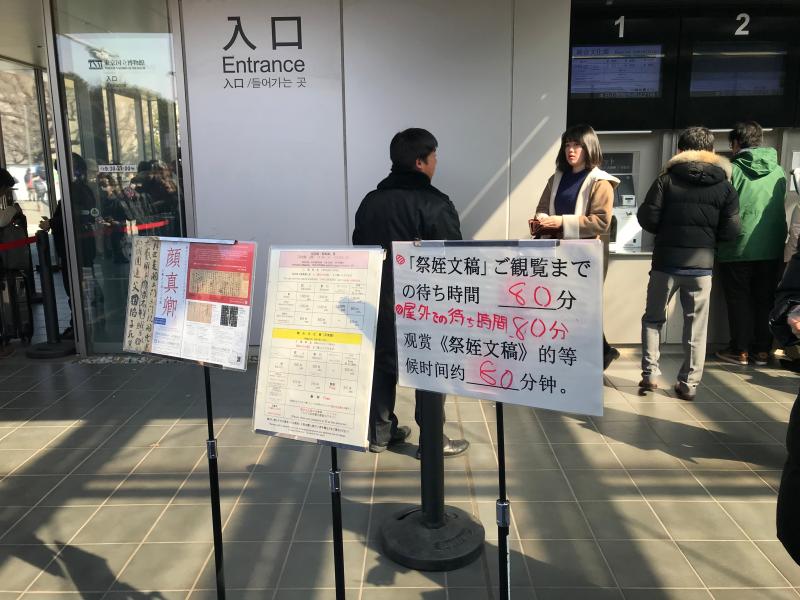

随后来到博物馆大门口,有两位工作人员检票放行,边上立着块牌子,上面写着等待的时间,我当时看到的是50分钟,第二天路过时,门口显示是80分钟。顺着人流一路向平成馆门口走,那里有个工作人员站在队伍末端,举着“等待50分钟”的告示牌子。

平成馆门口排着长长的队伍,前后却只有两个工作人员,声音不大地关照大家排成4列,就是一行4个人。

排到门口,看时间已是10:20。这时看到20来个穿校服的孩子出来,脸上带着开心的笑容,由老师带着往外走。

进馆是分批放行的,进入平成馆的大门,就被直接引向自动电梯上了2楼。2楼的左右两边分别标着第1会场和第2会场。中间还有一行长长的队伍通向右手边的房间,队伍末端同样有工作人员举着牌,上面写着70分钟,猜想一定是展示颜真卿《祭侄文稿》真迹的那个馆了。

四处打量了一下,找了一个最短的队来排,那是展示《祭侄文稿》、《祭伯文稿》和《争座位帖》合称“颜书三稿”的拓本展区,近距离看时,的确有“被震到”的感觉。

于是,更下定了加入最长一列队伍去看《祭侄文稿》真迹的决心。

【不让长时间排队的观众无所收获】

正像很多人晒出的照片,整个屋子充满着来回蛇形的队伍。瞻仰到真迹之前的等待是漫长的,可等待的过程却不是盯着无关紧要的手机,或是百无聊赖地四下打量,因为目力所及之处,布展的内容都是围绕《祭侄文稿》这个“中心思想”的:23行的《祭侄文稿》被逐条放大后打印在红色的纸上,挂在头顶前方,人们一边排队,一边可以仔细地观看每一个字;放置真迹的玻璃展示柜上方,是放大的《祭侄文稿》写真,观展者可以真切地看清文稿究竟是怎样的;近邻真迹的墙面安置有电视屏幕,正在播放《祭侄文稿》书写的用笔顺序;再往前的墙上,贴着《祭侄文稿》的竖排版繁体、横排版中文简体的文字内容,以及一些简介。

90度急转直角往前,就见一个玻璃展示柜,这里面就是颜氏真迹了。真迹前是不能停留的,只能是十几二十秒的流水行走式观看。而观展的整个过程,布展者已经给观众全方位重复地提供了信息,让观看者360度无死角地过了把“颜瘾”。

我先打乱看了一遍,之后又从1馆开始,从头开始再看一遍。展览从书法的起源,甲骨和甲骨文开始介绍,然后是展示青铜器上的铭文、隶书的碑文……每个篇章的展示区都有一个日本工作人员和一个会讲中文的工作人员,哪里人集聚多了,他们就会过来疏导,比如怀素的《自叙帖》前队伍滞留不动了,他们会用中文讲:请不要停留,想多看一会的请退到第二排。因为滞留霸屏的大都是中国人。排在我前面的两位日本大叔看完还想看,就“颠儿颠儿”又去排队了。

人多拥挤,却管理得井井有条,没见到哪怕一个工作人员拿着大喇叭呼喊着维持秩序的。

【上海应该吸引更多的人来看展】

对我来说这个话题有点太大了,这次在东京前后看了四五个展览,觉得每个展览与众不同,却又异曲同工。比如,策划理念先进专业,却又不是高高在上;全方位地让观众完全了解展示对象;照明光源特别舒服,不暗不亮刚刚好可以看清。

很多小心思背后,能感受得到策展方的用意。细节之处无一不是为观众着想的。

首先,我想说的是《颜真卿——超越王羲之的名笔》的确是近年来不多见的书法大展。应该这样说,这是一个“简明的书法史展”。跨度从甲骨文到何绍基(1799-1873)、赵之谦(1829-1184)。

展览有六个章节:第1章 书法的变迁,第2章 唐代书法 安史之乱,第3章 唐代之书 活跃的颜真卿,第4章 日本对唐代书法的理解,第5章 宋代 灿烂的评价,第6章 对后世的影响。

整个脉络很清晰,不管参观者对书法了解多少,看完以后一定是有不少收获的。这让我想起一位在日本读过书的朋友,她曾经对我说日本人的办展宗旨是让“傻瓜”也能看得明白。在这次观展之行中我实实在在地感受到了这一点。就是说,如果你是个“专业人士”,按照专业角度看,展陈非常到位;如果你是“门外汉”,我相信也会有“扫盲+提升眼界”感触。简而言之,就是展览的水准普遍高但又平易近人。难怪像《颜真卿——超越王羲之的名笔》这样的展,不单日本本国人来得多,来自中国和韩国、新加坡、印度等亚洲各地的观众也很多,人流量怎么会少呢。

之后几天,我在另外几个展览中也同样感受到了这一点。另一个感受是日本人爱看展览,很多小型展前也都排着长队。

【日本人如何管理汹涌而来的观众】

我是踏着最后的节点去的。2月21日下午到达东京,22日上午一开馆就到东京国立博物馆门口了,那天刚好是周五(周五展览时间是上午9:30—下午9:00),去之前就知道人挺多,又想多看一些,所以时间上是选择过的。

回想了一下当天参观的流水,大致是这样的:

上午9:34到展馆门口,买票的队伍已经从售票处排到了拐弯的马路上,约摸20-30米左右,于是,那日的“排排排”模式开启了。

排队至自动售票机处,自己动手买票。没啥工作人员,一切靠自助,十分方便。成人票价1600日元。

随后来到博物馆大门口,有两位工作人员检票放行,边上立着块牌子,上面写着等待的时间,我当时看到的是50分钟,第二天路过时,门口显示是80分钟。顺着人流一路向平成馆门口走,那里有个工作人员站在队伍末端,举着“等待50分钟”的告示牌子。

平成馆门口排着长长的队伍,前后却只有两个工作人员,声音不大地关照大家排成4列,就是一行4个人。

排到门口,看时间已是10:20。这时看到20来个穿校服的孩子出来,脸上带着开心的笑容,由老师带着往外走。

进馆是分批放行的,进入平成馆的大门,就被直接引向自动电梯上了2楼。2楼的左右两边分别标着第1会场和第2会场。中间还有一行长长的队伍通向右手边的房间,队伍末端同样有工作人员举着牌,上面写着70分钟,猜想一定是展示颜真卿《祭侄文稿》真迹的那个馆了。

四处打量了一下,找了一个最短的队来排,那是展示《祭侄文稿》、《祭伯文稿》和《争座位帖》合称“颜书三稿”的拓本展区,近距离看时,的确有“被震到”的感觉。

于是,更下定了加入最长一列队伍去看《祭侄文稿》真迹的决心。

【不让长时间排队的观众无所收获】

正像很多人晒出的照片,整个屋子充满着来回蛇形的队伍。瞻仰到真迹之前的等待是漫长的,可等待的过程却不是盯着无关紧要的手机,或是百无聊赖地四下打量,因为目力所及之处,布展的内容都是围绕《祭侄文稿》这个“中心思想”的:23行的《祭侄文稿》被逐条放大后打印在红色的纸上,挂在头顶前方,人们一边排队,一边可以仔细地观看每一个字;放置真迹的玻璃展示柜上方,是放大的《祭侄文稿》写真,观展者可以真切地看清文稿究竟是怎样的;近邻真迹的墙面安置有电视屏幕,正在播放《祭侄文稿》书写的用笔顺序;再往前的墙上,贴着《祭侄文稿》的竖排版繁体、横排版中文简体的文字内容,以及一些简介。

90度急转直角往前,就见一个玻璃展示柜,这里面就是颜氏真迹了。真迹前是不能停留的,只能是十几二十秒的流水行走式观看。而观展的整个过程,布展者已经给观众全方位重复地提供了信息,让观看者360度无死角地过了把“颜瘾”。

我先打乱看了一遍,之后又从1馆开始,从头开始再看一遍。展览从书法的起源,甲骨和甲骨文开始介绍,然后是展示青铜器上的铭文、隶书的碑文……每个篇章的展示区都有一个日本工作人员和一个会讲中文的工作人员,哪里人集聚多了,他们就会过来疏导,比如怀素的《自叙帖》前队伍滞留不动了,他们会用中文讲:请不要停留,想多看一会的请退到第二排。因为滞留霸屏的大都是中国人。排在我前面的两位日本大叔看完还想看,就“颠儿颠儿”又去排队了。

人多拥挤,却管理得井井有条,没见到哪怕一个工作人员拿着大喇叭呼喊着维持秩序的。

【上海应该吸引更多的人来看展】

对我来说这个话题有点太大了,这次在东京前后看了四五个展览,觉得每个展览与众不同,却又异曲同工。比如,策划理念先进专业,却又不是高高在上;全方位地让观众完全了解展示对象;照明光源特别舒服,不暗不亮刚刚好可以看清。

很多小心思背后,能感受得到策展方的用意。细节之处无一不是为观众着想的。

发布时间: